担当の営業さんと間取りの打ち合わせをするにあたり、機器設備のグレードアップをしてもらったり、オプションをつけてもらったりしました。

その一方で、賃貸時代の経験や将来の生活スタイルを考えて元々から要らない部分を削ってもらいました。

実は住宅において削ることで住宅性能をアップできる箇所もあったりします。

自分達にとって必要性の無いものは初めから無くしておくことで

これらのことにも繋がります。

その内容を今回は記事にします。我が家の場合だと想定で約100万円ちかくコストダウンできていると思われる部分になります。

和太家の注文住宅で約100万円をコストダウンできた削った部分とは?

我が家ではおそらく100万円近くのコストダウンにつながる要らない部分を削れていると思います。

この中には住宅性能を上げたり、将来のメンテナンス費を削減できるものもありますので予算確保にも繋がります。

これらの項目について削った理由や部屋、金額についての解説をしていきます。

また、単純に家の間取りを小さくしたり延床面積を小さくすればコストダウンも可能です。

しかし、家を小さくなることに不安がある方も多いと思いますが、注文住宅でも小さい部類であるわが家は延床面積約29坪でも快適過ごせています。

その理由についてまとめた記事もありますので参考にどうぞ。

▼小さい家にもメリットはある!延床面積29坪でも快適な理由をまとめた記事はこちら。

窓を少なくする・大きさを小さくする理由と実施した部屋とは?

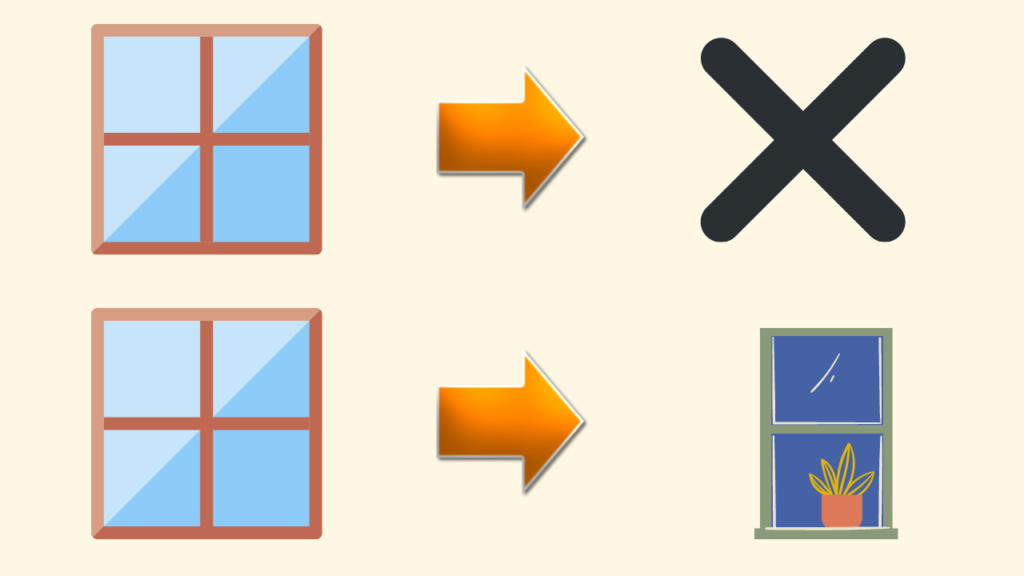

窓を大きく取りたいということ希望する方は多いと思いますが、あえて少なく、小さくすることで得られるメリットもあります。

窓は夏場に日差しが強く、気温が高いことから外から室内へ熱を侵入させ、冬場は部屋の暖かさを窓を通して外へ逃がしてしまいます。

家の断熱において窓は重要な役割をしているのが分かります。

また、熱貫流率(熱の伝えやすさの指標、値が小さいほど断熱性能が良い)の点から窓と断熱材(100mm厚)を比較すると

| 熱貫流率 (W/m2K) | |

| グラスウール | 0.36~0.5 |

| ロックウール | 0.38 |

| ポリスチレンフォーム | 0.28~0.43 |

| ウレタンフォーム | 0.21~0.26 |

| シングルガラス窓 | 6.4 |

| ペアガラス窓 | 2.0~2.5 |

| トリプルガラス窓 | 1.0~1.4 |

表の比較からみても分かりますが、当然、窓は断熱材の断熱性能よりも劣ります。

建築費のコストダウンになり、家の断熱性能も上がる

家の断熱性能が上がるということは冷暖房にかかるエアコンの電気代も減らせるので月々の固定費の削減にもなります。

これらのことから我が家の間取りの打ち合わせでは窓を減らしたり、小さくするということを伝えて間取り図面を作成してもらいました。

そしてこの窓を減らして小さくした状態で窓の性能を上げるグレードアップをすることで更に家の断熱性能を上げ、追加費用を最小限にしました。

要するに窓を減らして浮いた分の費用で残りの窓の性能を上げたということです。

和太家がローコスト住宅設備をグレードアップした5箇所の追加費用28.5万円の内訳とは?

実際に住みだして外から帰ってくると暖房をかけていないのに部屋が暖かく感じますし、オール電化の電気代も賃貸時代の光熱費に比べ安く、世帯別・戸建て平均のデータからみる電気代よりも我が家の電気代の方が安いです。

ローコスト住宅でここまで出来てとても満足しています。

そして我が家では以下の3か所の部屋の窓を減らしたり、小さくしました。

ではこれら3か所の部屋の窓をなぜ減らしたり、小さくしたかを紹介します。

窓を減らした・小さくした部屋① リビング

もともと掃き出し窓が2つ・腰窓が一つだったのですが、1つの掃き出し窓はそのままにしてもう1つは腰窓へ、もともとの腰窓を上下窓に変更しました。

また勝手口も無くしましたが、入居後も後悔はありません。

勝手口は新築住宅でのライフスタイルや間取りをどうするかで必要性が変わってきます。

▼新築住宅における勝手口についてまとめた記事はこちら。

また、採光のことを考えてリビングのFIX窓はそのままにしておきました。

これらの理由は、今住んでいる新築住宅の前に住んでいた賃貸アパート時代の経験からきています。

「南向き、日当たり良好」といったフレーズに惹かれ、リビングに採光が取れる掃き出し窓が多い賃貸アパートに住んでいました。

住み始めた時期は春くらいで確かに日当たりも良く、日中は照明がいらないくらい明るかったです。しかし、夏と冬の季節は後悔しました。

夏はとても暑く・冬はとても寒い。そしてエアコンが全然効かない

築30年くらいで窓サッシが単体ガラス・アルミサッシなのもリビングの断熱性を下げている要因

▼僕達夫婦が住んでいた築30年アパートの特徴・後悔ポイントを住宅打ち合わせに活かした内容をまとめた記事はこちら。

そして、掃き出し窓が多い分家具・家電の配置が難しく、完全な壁にテレビを配置するために10mのコードを電気屋さんで購入したくらいでした。

コードが端っこになるように固定しましたが、掃除がしにくかったです。

コンセント位置の選択肢も増えるので、家具・家電の配置の幅も増やせて模様替えができる

リビングの快適性において、コンセントの適切な位置と量は重要な項目です。

我が家はローコスト住宅ではありますがコンセント位置も自由に決めることができたので、将来のことを考えたコンセント計画を考えました。

配置予定のインテリアの寸法を新居の間取り図面に適応させることでコンセント位置を決めた記事がありますので参考にどうぞ。

▼誰でも簡単にできる!後悔のないコンセント計画についてまとめた記事はこちら。

窓を減らしたり、小さくする方が我が家ではリビングの快適性が上がると考えてこのような形になりました。

スポンサーリンク

窓を減らした・小さくした部屋② トイレ

トイレの窓も元々は間取り図面にはあったのですが無くして壁だけにしました。

小さい個室であるトイレに窓があると外気の暑さ・寒さの影響を受けやすいです。

また、換気の面でも窓が必要か悩みましたが換気扇が設置されていますし、

窓を開けながら換気扇をつけていると換気効率が悪くなる

採光の面でも

ので必要無いと判断してトイレの窓を無くしました。

トイレの窓が無い分、こだわって選んだ壁紙クロスが目立って良いです。

そして、窓がないトイレの夏の室温も気になりませんか?

わが家の「窓なしトイレ」の室温変化の計測結果はおどろきの結果になりました。

わが家の室温変化についてまとめた記事の中に「窓なしトイレ」の室温変化についての項目もありますのでトイレの窓の設置で悩んでいる方は必ず参考になりますのでぜひご覧ください。

また、トイレ自体の設置費用に関してもわが家は1階トイレだけなので、2階にトイレがある住宅に比べてコストダウンできています。

▼2階トイレの使用頻度が低いとどうなる?わが家が2階トイレを設置しなかった理由はこちら。

窓を減らした・小さくした部屋③ 浴室

窓が無いためショールームで展示されている浴室に似ていて殺風景な気がします(笑)

「バスルームの窓を無くせば良かった」という後悔がある家庭が多い

冬場のお風呂って窓際がヒンヤリしますよね。このヒンヤリを無くすには、窓のグレードを上げるか、窓を無くすかです。

グレードを上げるとオプション費用がかかります。また、先程も述べましたが、窓が断熱材同様の性能を持つことは難しいです。

我が家では「LIXIL」さんの”アライズ”というバスルームが標準仕様で設置してもらえました。

これらの浴槽湯量や、浴室温度などを画像でまとめていますので良ければご覧ください。

また、自分達が高齢になった時のヒートショックを防ぐことも出来ると思いました。

暖かいところから寒いところへ移動することによって、温度変化により血圧の変動が原因で心臓や血管に大きな負担がかかる症状

高齢の方はこのヒートショックが原因で心筋梗塞や脳梗塞が起きる場合があります。

入浴中に何らかのアクシデントで亡くなる人が年間1万9000人いるとされ、「ヒートショック」が原因と考えられています。

浴室の断熱性能を上げることができてヒートショックも軽減できるので一石二鳥

更に我が家の場合、だいたいお風呂は夜に入るので採光も気にしませんし、防犯上のメリットもあると判断して浴室の窓を無くしました。

スポンサーリンク

部屋の建具を無くした理由と実施した部屋は?

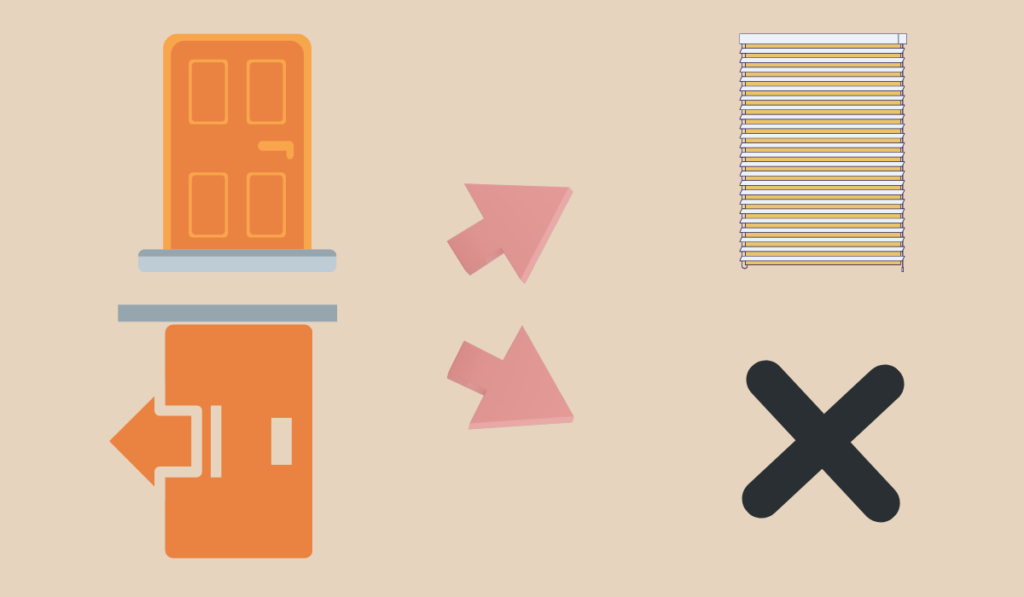

建具とはドア・戸などの総称で建具類は種類にもよりますが1つあたり数万円するので減らした分だけコストダウンができます。

我が家は延床面積が29坪と小さい家であるため、

というメリットとコストダウンが出来て我が家の小さい家の工夫としては一石二鳥です。

ただし、建具がある方が完全に部屋を仕切れるので冷暖房の効きに影響します。

以下の項目で畳コーナー・子供部屋の建具を減らした詳細について解説します。

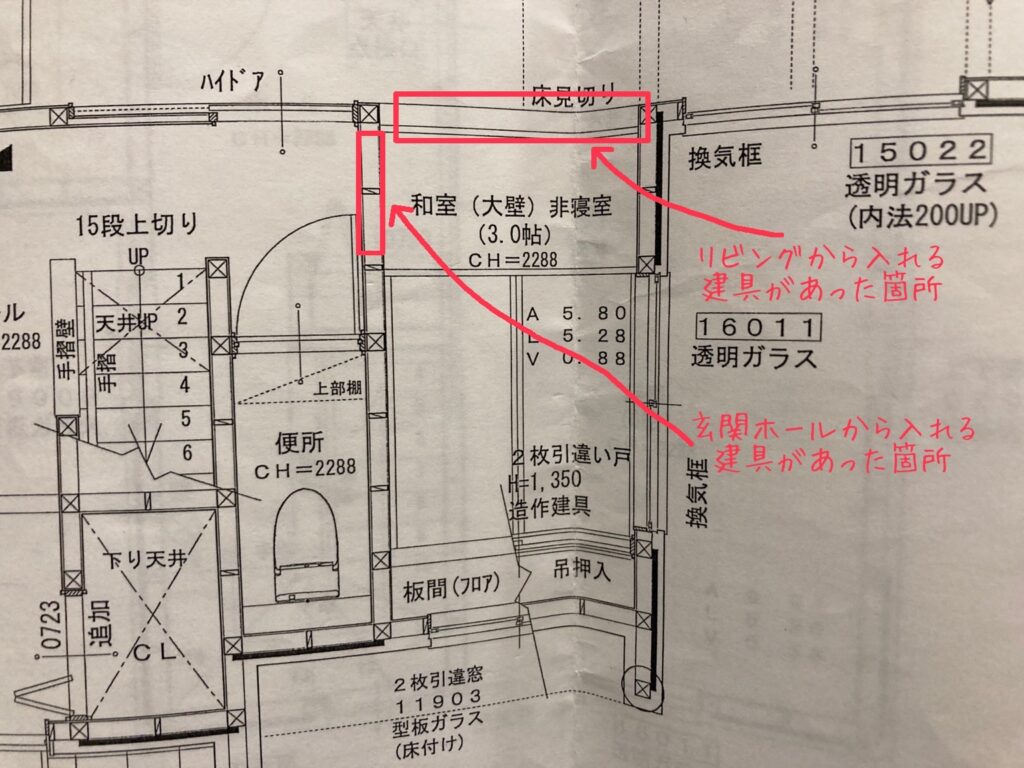

建具を無くした部屋① 畳コーナー

この和室は3帖の大きさなのでリビングと和室は仕切らずに、畳コーナーという形にした方が開放感がでてLDK全体が広く見えます。

自分達で好きなロールスクリーンを購入して取り付ければ何かあった時は仕切れる

ネットだと自分達が欲しいロールスクリーンやハニカムスクリーンが店舗でのオーダーメイドに比べて安く購入出来て郵送で届けてくれるので手間がかからずおすすめです。

店舗に売っている既存品も安くお得ですが、既存品でサイズが合わない場合はネット購入も検討してみてください。

我が家では施主支給品はネットで購入することによって選択肢を増やし、気に入ったデザインの物を購入して更に安く購入できました。

LDKと畳コーナーを仕切る建具が無くなった分、冷暖房の効きが悪くなると考えエアコンは20畳用の物を購入して対応できるようにしています。

建具を無くした部屋② 子供部屋

2階に将来の「子供部屋」ということを考え、寝室以外に2部屋欲しいとお願いしていました。(計3部屋)

しかし、現在我が家では男の子が1人いますがまだ小さくて、2人目もいません。

今のところ2階には2部屋(寝室と子供が遊べる部屋)があればいいので、子供部屋用の2部屋の建具を無くして大きい1部屋にすることで、寝室と大きい部屋の2部屋にしました。

小さい子供の遊ぶという大切なことを制限しないように家の中でも自由に遊ばせることはできないかと思いました。

家の中でも思いっきり遊ばせてあげたい!

そこで10帖とちょっとくらいの大きい1部屋にしました。

子供が大きくなれば部屋を仕切ればいいですし、部屋を仕切れるような収納具も出ていますので、そういう物でも代用できます。

スポンサーリンク

バルコニーを無くした理由となぜメンテナンス費を減らせる?

我が家の新築で一番のコストダウンにつながったのはこのバルコニーを無くしたことだと思います。

我が家が購入した住宅商品は“屋上庭園”という3階がまるまるバルコニーになっているタイプのものがありました。

契約前に住宅の金額について話をした時にこの屋上庭園を減らせば100万円くらいコストダウンできると言われました。

初めの図面打ち合わせで契約前に仮に作成してもらった間取り図面には3階ではなく2階にインナーバルコニーが設置されていましたが、それも削りました。

簡単にいうとインナーバルコニーが無くても我が家の生活環境では問題無いからです。

ほぼ洗濯物メインで使用することが多いと思うのですが、我が家は将来共働きも視野に入れているので時間の節約・労力面で、良いドラム式洗濯機を購入し、それでやりくりすることを考えました。

浴室乾燥機を設置してもらったのもインナーバルコニーを無くせた要因

その他に新築の土地は少し庭が広い目なので、バルコニーでできることの代用ができると思ったので庭にタイルデッキを作ってもらいました。

タイルデッキの費用も約35万円だったのでバルコニーの費用よりも安いですし、タイルデッキはメンテナンスの必要があまり無いので作ってもらって良かったです。

バルコニーって何に使う?

バルコニーやベランダはあることが普通と思っていましたが、注文住宅で間取りを考えていくとその必要性が無いのではと思うようになりました。

あるだけで埃やゴミが溜まったり、台風の後には「どこから飛んできたん?」的な物があったりして掃除も大変です。

大きいバルコニーだと季節によってはバーベキューなどできることがありますが、洗濯物を干すくらいのスペースだとあまりできることは無いですよね。

洗濯物を干す時に持って上がるのも大変で水に濡れていて重いです(泣)

それならば、バルコニーの間取り分を洗濯機の近くにランドリールームやサンルームを作り衣類の収納スペースがあると家事が楽になります。

夫婦共働きの家庭なら家事の負担が減るのはありがたく、外で干さないので天候も気にしなくて良いですし、花粉やPM2.5も気にしなくて良いです。

将来のメンテナンス面でもお得

そして、バルコニーは将来のメンテナンスで必ず必要な部分になってきます。将来掛かるであろうメンテナンスコストも削減できます。

バルコニーは雨漏りを防ぐための、防水加工処理というものを行なっていますが、「紫外線に弱い、ひび割れを起こしやすい」といった理由からメンテナンスを10年に一回くらいしなければいけない箇所です。

そして先ほども述べましたが、バルコニーは間取りとしても作る場合は建築コストがかかります。

バルコニーがなければ建築コストを下げることができ、将来のメンテナンス費を削減でき別に費用を回せます。

これらの理由からバルコニーの間取りを無くし、別のところを増やすことにしました。

スポンサーリンク

2階のトイレを削った理由は?

こちらも建築のコストダウンに繋がりますし、別の間取りに使用できます。

2階のトイレは水道配管の設置や、トイレの便器の本体価格、工賃などを考えると20~30万円くらいのコストダウンになります。

2階にトイレは付けますか?

2階建てなので悩みますね。

担当の営業さんは聞いてきてくれましたが、「2階に絶対必要!」とは思わなかったので削りました。

1階で老後に寝る部屋が無い、新築住宅を建てた段階で子供が多いというならば2階にトイレも検討したかもしれません。

また、水回り設備になるので2階に水道配管を設置する以上、トイレの間取りでしか使用できず老後夫婦二人になった場合、使わなければデッドスペースになってしまいます。

我が家は延床面積29坪の小さい家なので少しでもスペースは有効活用したいので2階のトイレは省きました。

【まとめ】要らない部分を削る時は住みだしてからの生活環境をイメージしよう!

では、最後にこの記事で扱った項目をもう一度載せておきます。

削ればやはり費用削減にはなると思いますが、将来のこと、自分達の生活環境に合わせて削る部分を探すことをオススメします。

必要だったとなった場合はもう家は完成していると思われますので、もともと標準で入っていた仕様かもしれないのに必要で追加するので費用が発生するからです。

我が家では賃貸アパートに住んでいた時の使い勝手が悪い後悔ポイントをまとめておいて注文住宅に活かしました。

住宅を購入するということは大金ですよね。

後悔のないように自分達にあった間取りになるよう、情報を集め、担当の方と良く話し合い打ち合わせをするといいと思います。

最後までこの記事をご覧いただきありがとうございました。

「和太の暮らし通信簿」ではその他、住宅に関すること・貯金をするテクニックについてまとめた記事が多数ありますのでゆっくり遊んで行ってください。

「後悔のないお家作りを〜」

コメント